1日5分でギターソロが演奏できるようになる簡単な方法

僕がギターを始めたころは、周りに「ギターソロはプロがひく特別なもの」といって練習しようともしない人がわりといました。

どんなトッププロでも初めてギターを持ったときからバリバリ演奏できたなんてことはありえませんが、普通の人がしていない練習をしてあっという間に誰もついていけないところまでいってしまったということはいえます。

みんなが練習しているフレーズはもちろんプロも練習していますが、そのとき身につけるテクニックを明確に意識できているところがプロとアマの差になってあらわれてきます。

今回はみんな大好きすぎて無駄に練習しすぎているクロマチック・トレーニングを例に、何をポイントに練習すればいいか共有します。

僕はこの方法でプロになりました。

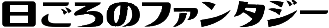

クロマチック・トレーニングのTAB譜

左手の指を指板上に順番に並べていくのがポイント

ひとつめのポイントは、これはTAB譜で表現できない注意点でもあるのですが、指を順番に並べていくことです。

トレーニングのやり方の前に、ギターのフィンガリングを記述するときに使用する指番号について簡単に説明してしまいます。

- 人差し指

- 中指

- 薬指

- 小指

(ロック系のプレイでは親指を使うこともあります。親指の番号は 0 で表現することが多いです)

指番号についてはこれだけです。

さて、このトレーニングでは同じ弦を連続して4回弾くことになっています。右手はダウンピッキングとアップピッキングを交互に繰り返すオルタネイトピッキングで弾きますが、左手は4回それぞれ全部違う指で弾きます。

この4回を連続で弾いていくとき、1の指で弦を押さえて1つめの音を弾いたあとは、押弦している1の指はそのままに2の指も並べて押弦し、1指と2指を並べて2本の指で押弦している状態で2つめの音を弾きます。

同じように3つめの音を出すときは1指、2指、3指と3本の指が並びます。4つめの音のときは、もう予想がついていると思いますが、もちろん4本の指すべてが押弦している状態です。

普段の練習にたった5分間このトレーニングを組み込むだけで、ふと気づいたときには、一生かかってもできるようになりそうにないギターソロが、思いのほかあっさり弾けるようになっています。

たくさんトレーニングすればそれだけいい演奏ができるようになる、とはいえない

類似のトレーニングはたくさんあるのですが、トレーニングメニューを2倍に増やしてもできることが2倍になるわけではありません。

無駄にトレーニングばかりするよりも、自分の弾きたい曲を練習したほうがよっぽど良い演奏ができるようになります。

トレーニングをたくさんしているほうがどんな曲でも対応できる技術が身につくような気になってしまうのはなぜなのでしょうか?

それは学歴社会の受験戦争に洗脳されているからかも知れません。

受験の場合、試験本番で何を出題されても大丈夫なように、事前に試験範囲をすべて頭に叩き込んでおくなどの準備をしておきます。

演奏も同じようについ考えてしまって、演奏をする前に演奏に必要な技術をひととおり身につけようと思ってしまうのです。

でも演奏は音と対応するからだの使い方の記憶で成り立っているものなので、いきいきとした演奏をするためには、その曲についてもっている自分なりのイメージを演奏を通じて表現する工夫をしないと、たとえ技術があったとしても、音がでているだけの、グルーヴに欠けた、表情のない演奏になります。

そういうことだったら最初から機械にまかせたほうがよっぽどいいです。

音の向こう側に人間の息遣いを感じる演奏をするなら、やっぱりやりたい曲、出したい音にいきなり向かうのが一番です。

ただ、演奏上必要不可欠な絶対覚えておくべきコツというものがやっぱりあるので、とにかくそれだけ身につけておけば、あとは何を演奏するにしてもおもしろいように上達します。

そのひとつがこの記事で紹介しているトレーニング『クロマチック・トレーニング』です。

『クロマチック・トレーニング』で演奏上必要不可欠なコツが習得できる

「クロマチック」というのは「半音」のことで、ギターでいうと、ある音と1フレットとなりの音との音の離れぐあいをこう数えるのです。

ちなみに、勘の良い方はおわかりかと思いますが、となりの音を「半音」と数えるということは、2フレット離れた音は「一音」ということになりますね。

ギター中心の頭で考えると「1フレット = 1音」で数えたほうがわかりやすい気がしますが、しかしこのことは、その理由をきっちり確認しようとすると、現代にまで脈々と伝わる音楽理論の成り立ちに踏み込むことになり、演奏の話から大きく逸脱してしまいますので、ここではこれまでにしておいて、また別の機会にあらためて共有しようと思います。

さて、クロマチック・トレーニングといっても、運指をどれだけこまかくさらうかによってボリュームが大きく変わってきます。

よくあるのが、4指の順列をすべて列挙しているパターン。

1234 1243 1324 1342 1423 1432

2134 2143 2314 2341 2413 2431

3124 3142 3214 3241 3412 3421

4123 4132 4213 4231 4312 4321

この記事で紹介しているのは上記24パターンのうち、たったの1パターンですが、その効果は24パターンすべてを練習するよりもむしろ高くなります。

なぜなら、本当に必要な練習を削らないから。

一番大切なことは、音をとおして自分の内発的な何か、自分にとっての真実を届けられるかどうかです。

そのためには出したい音を出すための練習が必要です。つまり楽器を使って音楽する練習です。それが音をとおして自分を表現することにつながっていきます。

ところで余談ですが、よくある「音楽で自分を表現する」といういいかた、これが僕は苦手というか、まったくピンとこないというか、紋切り型な感じがしてなにいってんだかと思っていたのですが、今なら意味がわかります。

「そこにくるのはもうこの音しかないだろう」という音を出すことです。

「そこでそれはないだろう」ということをやらないことです。

瞬間しゅんかんでそのときの自分のベストを選択するということです。

つねにそういった姿勢であり続けていると、その一部始終をはたから見たときに、見ている人がその人らしさを受け取るということです。

以上余談でした。

話がそれてしまったので混乱しないようにもう一度念押しすると、ここで共有しているクロマチック・トレーニングの大事なポイントは、弦を押さえる指を順番に並べていくということだけです。

この「指を並べていく」という動作は、日常生活ではなかなか出てこないのですが、ギター演奏ではつねに登場する大基本にして究極の極意です。

それ以外のフィンガリングは日常生活にわりとあるのでことさら特訓する必要はありません。運指パターンは「1234」の1つだけでOKです。ほかの演奏上必要不可欠な動作は演奏をとおして身につけるのが一番です。

パターンを網羅しているヒマがあるならその時間を演奏する曲の練習にあてたほうが100倍効果的です。

ウェス・モンゴメリーとか、ジミ・ヘンドリックスとか、ヴァン・ヘイレンとか、そういう新時代を切り開いた人たちがクロマチック・トレーニングのパターンを網羅するような練習に血道をあげていたと思いますか?

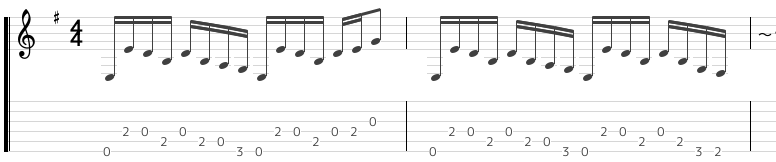

オルタネイト・ピッキングで練習する

ふたつめのポイントは、オルタネイト・ピッキングで練習することです。

オルタネイト・ピッキングとは、ダウンピッキングとアップピッキングを交互に繰り返すピッキング方法、という説明をよく見かけますね。

これは実のところ、ピッキングのための工夫というよりは、音楽の流れと一体になるための工夫なのですが、やっぱりこれも記事の内容とちょっとずれるので、またページをあらためてお伝えしようと思います。

これから書くトレーニングはオルタネイト・ピッキングについてよく見かける普通の説明がもっとも当てはまる例になっていますので、安心して交互にピッキングしてください。

安心というよりも、むしろ単弦の交互ピッキングを完全に自分のものにするためのトレーニングでもあるので、がっつり励んでください。ダウンの次はアップ、アップの次にはダウンと完全に交互に弾いていきます。

完全交互なのでよく見かける説明にぴったり当てはまります。

最初はゆっくり弾きますが、いずれすぐに速くなりますから、最初の段階から速くなったときの動作をゆっくりからだに覚えさせるつもりで弾くと上達が早いです。

つまり、ゆっくり弾くときから、速く弾くときと同じからだの使いかたをするということです。

ミュージシャンはこのことを表現するのに一言「ノリ」といいます。

16分音符のノリで演奏する

みっつめのポイントは、16分音符のノリで演奏することです。

16分音符のノリというのが重要で、動作速度や曲のテンポとは関係ありません。どんなにゆっくり弾いていても1拍に4つ音がでていることを感じつつ進めます。

たったこれだけのことで、手の動作は速い演奏に対応できる効率的なものになり、リズム感もアップします。

使う神経が違うからです。だから当然、筋肉の使い方も洗練されていきます。

16分音符で正確に演奏しようと思うと、リズムの「ウラ」をとろうとするようになります。「ウラ」をとれるようになると、8分音符も3連符も正確に演奏できるようになります。

16分音符はわりとこまかく刻まれているのでリズムが揺れてしまうと自分ですぐわかりますし、ほかの平行しているリズムとの同期をつねに、知らず知らずのうちにとろうとするのです。

だからリズムマシンやメトロノームなどを使ってトレーニングすると効果が大幅にあがります。

8分音符とか16分音符とか3連符とか「ウラ」とかは、1回わかれば2度とわからなかったころの自分に戻ることはないのですが、このはなしも本筋からそれてしまうので、ここではまた別の機会に説明できればと思います。

ただ、理屈の説明はともかく、とにかく実際に耳できけばノリの違いは一発でわかるので、フレーズがほとんど同じだけど8分音符と16分音符のノリの違いがよくわかるサンプルを探してみました。

まず16分音符のほうから。

Rage Against The Machine の Bombtrack という曲のイントロです。

ベースの人がからだ全体で8分音符を刻んでいるのが気になりますが、まねをしてはいけません。ギターの人だけ見るようにしましょうね。

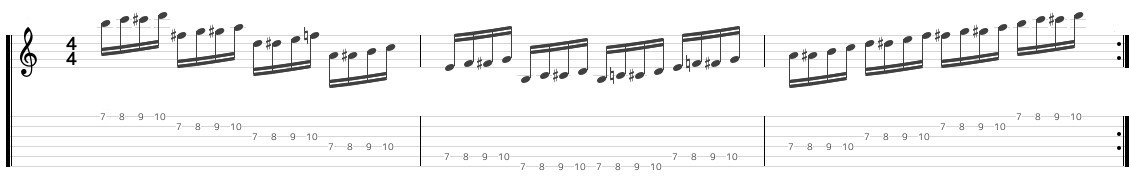

こんなフレーズです。

Rage Against The Machine 『Bombtrack』 冒頭のTAB譜

次に、ほとんど同じフレーズだけどノリは8分音符というもの。

Aerosmith の Toys in the Attic という曲のイントロです。

譜面だけみると16分音符のほうがこまかくて速そうに見えてしまいますが、演奏自体はテンポが速い8分音符のこの曲のほうがちょっと速いです。でも手の動作と聴感上の速さは無関係です。聴いた感じは2倍以上速く聞こえます。

Aerosmith 『Toys in the Attic』 冒頭のTAB譜

TAB譜作成ソフトの表示が通常の楽譜とちょっと違うのでわかりづらいのですが、1小節めの最後の6弦開放のE音は2小節めの最初の音とタイでつながっている「シンコペーション」になっています。リピートも同様です。ここではとりあえずTAB譜に数字の書いてあるところが音を出すところだと思っていただければOKです。

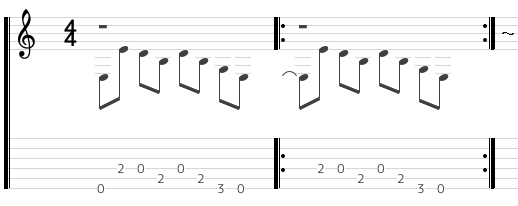

右手と左手がシンクロする感覚をつかむ

物理的には、左手の指で弦を押さえてから右手のピックで弾くことで、フレットからブリッジまでの間の弦を振動させて音を出しています。

これが逆の順序になってしまうと、弦が振動を開始したあとで左手がその弦をおさえることになってしまい、弦の振動を殺してしまうので、思いっきり詰まった音になります。

順序があっていても、弦を押さえてからピックで弾くまでに時間がかかりすぎると、すでに鳴っている音を止めてしばらくしてから次の音が出てくることになるので、ブツ切れの音になります。

そういうわけで、演奏している本人の感覚としては、弦を押さえるのと弾くのとが同時になります。

出したい音が詰まってうまく出てこないときは運指が遅れているので押さえるタイミングを早くする、ひとつひとつの音がブツ切れになってしまって音楽が流れてこないときは押さえるタイミングをギリギリまで遅くする(というかすでに出ている音を不用意に止めてしまわない)、いずれにしてもピッキングのタイミングはつねにジャストをキープ、これがポイントです。

いっぺんにいろいろ気をつけるのは難しいと感じるかもしれませんが、やったことがないことをするときは誰でもそう感じるものですし、実際やってみるとそんなに難しいことではないことがすぐわかると思います。

それに自分の音をきいて演奏を調整するというフィードバックサイクルがバックグラウンドでつねに自然に働いているので、それほど意識しなくてもどんどんシンクロが進んでいきます。

これにくらべたら自転車、水泳、逆上がりのほうが全然難しいです。なにしろやってみるまではどんなに言葉をつくして説明されてもほんとのからだの使い方がわかりませんし、できるようになったところでその感覚をやったことのない人に伝えようとどんなに言葉をつくしてもまず伝えられません。そして動作を部分ごとに分解して練習することも、スローモーションから始めてだんだんできるようになることもできません。ギターは練習しやすくてラッキーですね。

音のまとまりで演奏をとらえる感覚をつかむ

パソコンキーボードのタイピングが速い人は、1フレーズのまとまりごとの運指がまるごとインプットされていて、そのフレーズを把握した瞬間、反射的に、何も考えることなくそのフレーズの入力が完了します。

楽器の演奏も同じで、今から音になろうとしているフレーズをあたまに思い浮かべた瞬間、楽器の演奏の仕方を意識することなく、イメージしたとおりの音がでているのが理想です。

出したい音をまずイメージするのがポイントです。このトレーニングの場合は同一弦上に指を並べる4つの音をひとつかみにイメージします。

イメージすることなしに練習すると音楽と関係なく音がでるようになってしまいます。練習のし過ぎが逆効果といわれる原因の一つがこれなのですが、練習すればするほど手が動くようになり、手だけで演奏することができてしまうのです。

速弾きコンテストならそれでも構わない、というかそれぐらいになってないと勝負にならないわけですが、普通「演奏する」というのは「音楽する」というのと同じ意味です。

特に吹奏楽器以外の楽器では、呼吸で自然に抑揚がつくことがないので、フレージングのイメージがないと人間的な表情に欠けた、非常に技巧的で機械的なサウンドになってしまいがちです。

想像力が刺激される音楽をしようと思ったら、先に出したいイメージを明確に頭に思い浮かべてから、実際の音に出してみる、そこからさらにイメージをひろげて自分の演奏にフィードバックする、ということを練習のときから実践しましょう。

これを続けると、自分の演奏能力に限定されることなく音楽できるようになっていきます。

そしてそのままどこまでも突き詰めていくうちに、ある日、すでにアドリブや作曲の世界に入りこんでいる自分を発見します。

1日5分でギターソロが弾けるようになる練習のポイントまとめ

基本的な練習だけど大事なポイントがいくつかあるから、せっかく書くならよそではあまり見られない内容を書こう、そのつもりでいろいろ書いていたら思いのほかたくさん書きたいことがでてきてしまって、逆にわかりづらくなっているような気がするので、シンプルに要点だけ箇条書きにすると、こうなります。

- 左手の指は指板上に並べていく(弾き終わった音の指を離さない)

- オルタネイト・ピッキングで弾く

- 16分音符のノリで弾く

- 右手と左手のシンクロを感じながら弾く

- フレーズのまとまりをひとつひとつイメージしながら弾く

このなかでいちばん難しいのは最後の「フレーズのまとまりをひとつひとつイメージしながら弾く」だと思います。

夏目漱石の『夢十夜』にでてくる運慶の話1とか、ミケランジェロの彫刻家についての発言2、もしくは太宰治の『富嶽百景』3とか、アインシュタインのモーツァルトについての発言4などが参考になると思います。

-

(夢の中で運慶が仁王像を彫っている様子を見ていたときかたわらにいた若い男が)「なに、あれは眉や鼻を鑿で作るんじゃない。あの通りの眉や鼻が木の中に埋っているのを、鑿と槌の力で掘り出すまでだ。まるで土の中から石を掘り出すようなものだからけっして間違うはずはない」と云った。——夏目漱石『夢十夜』第六夜 ↩︎

-

「どんな石の塊も内部に彫像を秘めている。それを発見するのが彫刻家の仕事だ」「私は大理石の中に天使を見た。そして天使を自由にするために彫ったのだ」——ミケランジェロ・ディ・ロドヴィーコ・ブオナローティ・シモーニ ↩︎

-

(仕事が進まず自分の世界観、芸術・文学といふもの、新しさといふものに思い悩んでいるときに富士山について)素朴な、自然のもの、従つて簡潔な鮮明なもの、そいつをさつと一挙動で掴まへて、そのままに紙にうつしとること、それより他には無いと思ひ、さう思ふときには、眼前の富士の姿も、別な意味をもつて目にうつる。——太宰治『富嶽百景』 ↩︎

-

モーツァルトの音楽の純粋さと美しさといったら、常に存在するのに私たちが気付かないでいる宇宙内部の美を、彼がただ取り出して見せてくれているだけのように感じさせる。——アルベルト・アインシュタイン(訳:元・海外旅行ツアコンの添乗員ノート) ↩︎