オルタネイト・ピッキングの練習で生きた音楽を生み出す方法、あるいは、オルタネイト・ピッキングはピッキングのコツというよりもむしろリズムキープのための工夫である、もっと言えば、独特の空気感を醸成するための魔法である、という話

オルタネイト・ピッキングができるようになると出てくる音がいきいきします。

なぜならそれが「発音」そのものだからです。

言葉と同じで「発音」できるようになると、「発音」のニュアンスに自分の思いをのせられるようになるのです。

これはバンドのテイストにも直結します。メンバーの思いが一致しているときのパワーはすごいですよ、掛け算になるので。

だからオルタネイト・ピッキングはその動作の方法と原理を理解してそのとおりに手を動かせるようになるだけではあまり意味がありません。

そんな作業に時間を使うよりも、最初から生きた音楽を生み出す練習に入るほうが10倍速く腕があがり、100倍遠くまでいけます。

では、最初から生きた音楽を生み出す練習というのはどういう練習でしょうか?

まず前提として、音を出すことで何らかの感覚が伝わる、つまり、伝わる相手があってこその音楽、ということがあります。

自分が音から伝わってくる何かを受け取ったときのことを思い出しましょう。

音楽を聴いたときのその感触を自分の演奏で再現してみようとすることから始めれば、練習がただの作業になってしまうことはありません。

しかもバンドのメンバーと息をあわせる感覚や、アンサンブルのなかでギターの出す音がどんな効果を発揮しているのかといったことなどもすべていっぺんに感じ取れる練習方法です。

いろいろごたくを並べていますがやりかた自体はごくシンプルで、自分の弾きたい曲を流しながらそれにあわせて一緒に演奏するという、ただそれだけです。

しかしその練習効果は絶大です。

自分が受け取ったものと自分が出しているものとの違いがすぐにわかるからです。

なので、できれば音源にあわせて演奏している自分の音を、元の音源ごと一緒に録音して、それをあとから楽器を持たずに受け取り手の観点で聴いてみてください。効果が倍増します。

効果が倍増するということは、闇雲に反復練習する場合に比較して、腕前の上達の速さは20倍になり、200倍遠いところまでいける計算になりますね。

これはあながち冗談ではないと思ってます。

こういうところの意識の違いがどこまで行けるかの違いを生みだすのであって、才能の違いが生みだすわけではありません。

だからみなさん、安心して音源と一緒に演奏しまくりましょう!

しかし、いくらシンプルな練習方法だといっても、ある程度の具体例があるほうがわかりやすいと思いますので、オルタネイト・ピッキングの「きほんのき」に軽く触れつつ、いくつかサンプルを紹介しようと思います。

オルタネイト・ピッキングとは、ダウンピッキングとアップピッキングを交互に繰り返す方法のこと

「オルタネイト」が「交互に」という意味なので、まったく名前のまんまの動作、というよりはむしろ動作をそのまま言葉におきかえているだけの名前です。

これがまたとても便利なピッキング方法なのですが、何が便利かといって、こういうことを言うといつもドラムの人におこられるのですが、なれるとリズムのことにあまり神経をつかわなくてもよくなるのです。

4分音符のタイミングでメトロノームをならしているときに、メトロノームにタイミングを合わせてダウンピッキングをすると、その手の振りのままアップピッキングの音も出せば、自動的に8分音符のストロークになっています。

おもいっきりあたりまえのことをいっている気もしますが、この「あたりまえ」というところにすごい威力があるのです。

実はギターの演奏は動作だけできるようになればいいというわけではない、という気づきが初級を突破するための最初のカベ

どういうことかといえば、たとえば、お客さんに自分の演奏を聴いてもらうとき、ギターだけ単独で演奏するということはまずないと思います。

バンドで演奏とかになると思いますし、ひとりだけで見せるにしてもギターを演奏するだけでなく、あわせてうたをうたったりすると思います。

それにバンドで演奏するということであってもただ自分のギターパートを間違いなく弾きさえすればよいというわけではなく、息のあった演奏をするためにはギターを弾きながらほかのメンバーの音をよく聴いていなければなりません。

そして息があってない演奏はメンバーそれぞれの手がどれだけ器用に動こうとも聴くに耐えないサウンドになります。

つまりギターの演奏は「弾きながら○○する」ということが絶対に必要になるということです。

ギターを弾きながら歌もうたうとなるとただギターだけ弾くよりも難しいと思いますよね?

でもだれかの曲を聴きながら足でリズムをとるだけならそんなに難しくないですよね?

足でリズムをとりながらだったらうたうことだってできそうですよね?

そしたら手拍子をとりながらうたうのもたいして変わらないですよね?

実は手拍子をとるのとオルタネイト・ピッキングは同じようなものです。

それどころかリズムに休みや伸ばしが入っている場合は、手拍子よりもオルタネイト・ピッキングのほうがむしろやさしいのです。

手拍子は、いつどこで動作をとめるか、とめた動作の再開はどこからか、というのを意識しないといけませんが、これがオルタネイト・ピッキングの場合になると、ストロークをとめるということがなく、音を出したいと思ったタイミングで自動的に音が出てくるような感じになります。

最初はコードストロークから始めるのが王道

オルタネイト・ピッキングに集中しやすいようにストローク以外はできるだけ単純化したほうが上達します。

以下の例ではこの記事で説明する内容にフォーカスできるよう音数を減らすなど多少簡略化してあります。

からだの使いかたを覚えるためにはそのほうが効果的だからです。

音楽的な効果も変わらないよう工夫してあります、というか音楽的な効果を体感することではじめてからだの使いかたを体得できるので、むしろ音楽的効果以外の部分をできるだけ削ぎ落としています。

音楽的効果を感じるにはバンドで実際に音を出すのが一番ですが、とりあえず音源のギターと自分の演奏しているギターの音が同じ音量になるようにして合わせて弾くというのでも大丈夫です。

その場合は、音源の音なのか自分の音なのか区別できないぐらいまでシンクロするのがポイントなので、自分の演奏のタイミングがずれたり、ミストーンを出してしまったりしたときにやっと自分の音が出ていることがわかるくらいにボリュームをしぼるのがコツです。

ついつい音源全体のレベルと同じぐらいの音量にしてしまいがちですが、音源のアンサンブルの中に自分の出しているギターの音が埋もれてしまうくらいがちょうどいいです。

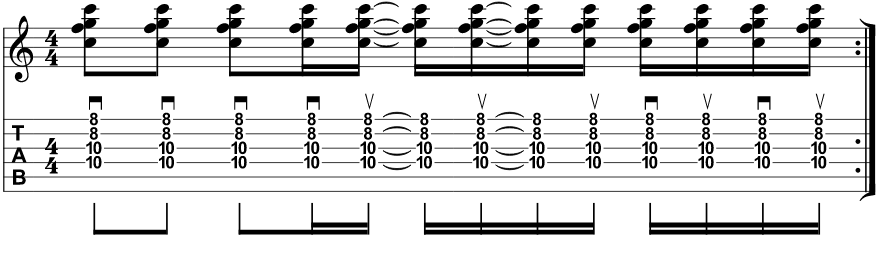

Aerosmith - Toys In The Attic

クロマチック・トレーニングのノリの説明のところでも紹介しましたが、オルタネイト・ピッキングのなんたるかを覚えるにも抜群の曲です。

といっても同じフレーズではなく、もう一本のパートのほうです。今回は各パートが分離よく聴き取りやすいスタジオ録音のほうにリンクしてみました。

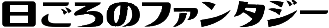

Aerosmith『Toys In The Attic』冒頭のTAB譜

右手のストロークはつねに8分音符のタイミングで刻みつづけておきます。

左手の4本の指を6本の弦全部に這わせて、ミュート状態にしたまますべての弦をひきます。

音を出すタイミングのときだけ、タブ譜の数字のところを押さえますが、右手のストロークは何ら変わらずに続けます。

音程のある音を出すのは2本の弦だけですが、6本の弦を全部弾きつづけるので、ほかの4本の弦はアタックだけで音がでないように演奏します。

すると聴こえは5線譜のほうで表したような感じになるのですが、しかしそれだけではすまないような、妙にあらあらしい迫力がでてきます。

そういった迫力をだすには音作りも重要で、あまり歪ませないのがポイントになりますが、この記事の本筋ではないので、これについては機会があったらまたあらためて書こうと思います。

ところで、ここで「6本の弦を指定どおりにちゃんと弾かないといけない」なんて堅苦しく考える必要はまったくありません。

それよりも手加減なしに演奏している感覚を優先してください。そういう感じを表現しようと思って作ったTAB譜です。

こういう演奏するときは弦の押さえかたにちょっとしたコツがあります。中学生のときにウッドストックのジミヘンのビデオをみていて気がつきました。

それは「音を出すために押さえている指が、音を出さないとなりの弦にいつも触っている」というものです。

この曲の場合、最初に押さえる音は人差し指で5弦7フレットを押さえますが、そのとき、わりと指の腹のほうで押さえるようにして、指先は6弦にさわるようにし、指の根元のほうは1ー3弦あたりにさわっているようにします。

同時に押さえる4弦9フレットも、ぼくは小指で押さえますが、指の途中で1ー3弦あたりにさわっているようにします。

使ってない中指と薬指も1ー6弦全部にさわっていたときの形のままにします。そうすると、5弦と4弦を押さえたときにはその2本の弦だけ弦高がさがっているのでふれなくなり、1ー3弦と6弦にだけさわっている状態になります。

こうなっていればもし何かのはずみで人差し指や小指でさわるはずの弦にさわれなくなってしまっても大丈夫です。

この、必要な音以外をならさないことを「ミュート」といいます。

なれてくると意識しなくても勝手にできるようになって

ッタッッタッッッ(「ッ」は子音だけの無声音でいってるイメージ)

といえるようになりさえすれば、ギターからもそのとおりに音がでてくるようになります。

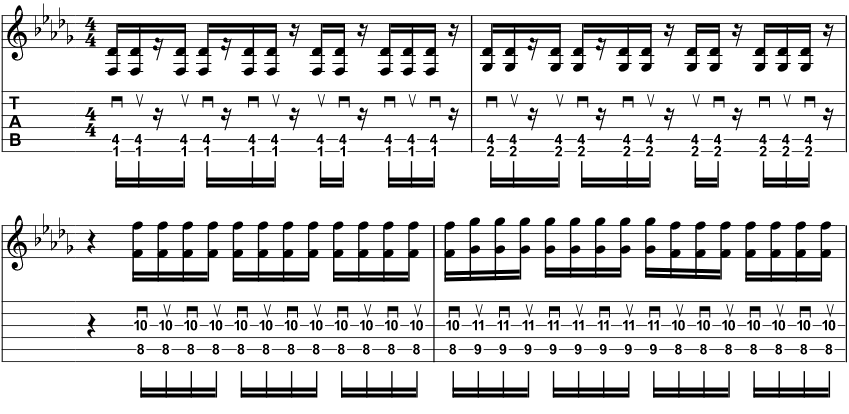

電撃バップ (The Ramones - Blitzkrieg Bop)###

ぼくが高校生だったときはどこの文化祭にいっても必ずこの曲を演奏しているバンドがいました。

でてくるバンドのほとんどがこの曲を演奏していることもありましたし、この曲を演奏したいメンバーが集まったと思われる10人以上のスーパーバンドを見たこともありました。ドラム×2、ベース×2、ギター×6、ボーカル×5みたいな感じで、なんというか、やっぱラモーンズすげえって思いました。

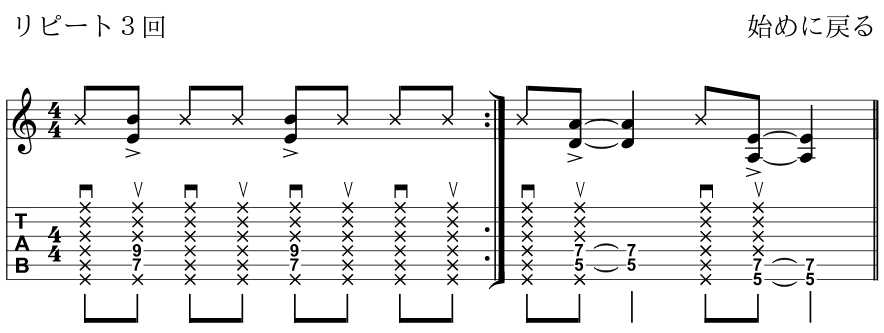

The Ramones『Blitzkrieg Bop』冒頭のTAB譜

右手のストロークが8分音符のタイミングなのはひとつ前の Toys In The Attic と同じなのですが、この曲の場合はピックを弦にあてないストロークがあるところが違います。

最初の音と2番めの音の両方にダウンピッキングの記号がついてます。

ダウンピッキングをしたあとまたダウンピッキングするにはどこかで手を上に持ってこないといけないわけですが、この持ち上げる動作をアップピッキングと同じストロークで、だけどピックが弦にさわらないようわずかに軌道をずらしてやってしまえば、一定のリズムを維持したままで、つまりからだがリズムにのったままで演奏できます。

これを「空ピッキング」(カラピッキング)といいます。

音を出すところでなくても手を振る動作をとめないことで、音楽自体がもっている推進力にのったまま演奏がどこまでも続くのがポイントです。

あと、これができると便利なのですが、2小節めのコードが変わるところのダーッダーダダジャというリズムの「ッ」のタイミングで、ピックだけでなく手刀(手の小指側の側面)も6弦全部に押しあてて、次の「ダ」の瞬間に手刀を弦からはなしつつピッキングします。

というかちゃんと音をだそうとすると、フルストロークのピッキング動作で自動的に手刀が弦から離れます。だから便利なのです。

TAB譜2小節めの × がダウンピッキング指定のところで使います。

これも「ッダー」をイメージするだけであたりまえにできるようになります。

ぼくがバンドをやっていたときはこのことを「チョップを入れる」といってました。

メンバーと練習しつつアレンジを練ってるときなんかも、「ここにチョップを入れてさ、……」といえば話が通じてました。

さらに、人前で演奏するプレイヤーであればなぜかいつしかみんなわかっている常識ですが、「コードの変わり目の一発目の音が肝腎で、それにくらべればその手前の音なんて実はどうでもいい」というのがあります。

これ、そのまま表現している楽譜をみたことなかったので、このTAB譜でその雰囲気を書き込んでみました。

コードチェンジの前に必ず入っている × のところは(チョップのところ以外は)左手をすべてはなして全弦で開放音をジョバっと出しつつ、次のコードチェンジの頭に最高の切れ味で突入していく、という感じです。

ジョバっというところはアンサンブルを邪魔するどころか、逆にドラムが曲の変わり目でオカズをいれるような効果をだしたりすることもあって、むしろ曲に勢いがついたりします。

ところで、TAB譜のコードのタイミングに × を書くのをやめていますが、ひとつ前の Toys In The Attic と同じように、ミュートしたうえで全部の弦を弾く勢いで妙な迫力を出してくださいね。

ちなみに、実は、ご本人たちは全部気合いのダウンピッキングです。

Iggy & The Stooges - Search and Destroy

この曲を初めて聴いたとき、おもむろな始まりがすぐに一転、激ギレサウンドになってほんとに驚きました。

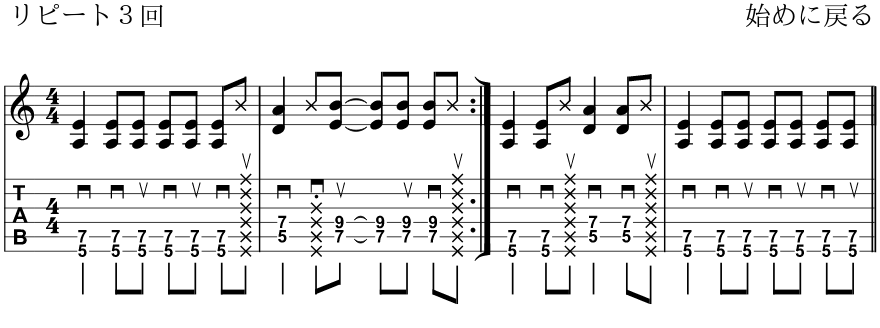

Iggy & The Stooges『Search and Destroy』冒頭のTAB譜

これは冒頭のおもむろな部分です。2小節で1パターンを2回繰り返します。

でも全く同じリズムではなく、2回目の先頭の音が1回目の終わりですでに始まっています。

これは「やむにやまれぬどうしようもない衝動に思わず早まったマネをしてしまった」という感じです。

これを「シンコペーション」といいます。

前のパターンが終わりきらないうちに後続のパターンが始まりだす、つまり前のパターンに食い込んでいるところから、「食う」ともいいます。

「Bメロは全員で食って入るから」というように使います。

1小節めの最後の音から2小節めの最初の音までは、左手の指を押さえっぱなしにしたままズイッと移動します。こうすると移動中に音程があがっていく感じが一瞬きこえてテンションもあがります。

このあがった音は2小節めの後半で元の音に戻りますが、そのときは移動中の音は出しません。せっかくあがったテンションが下がってしまうからです。

その代わり移動前の音を早めに切ってしまって、次の音をシャープに切り出します。2拍目のウラの音とタイでつながっている3拍目の音をカッコつきにしているのはそういう気分を表しています。

基本的にとにかく前へ前へとどんどん切り込んでいく勢い重視の姿勢で演奏しているると、曲の魂がどんどん乗り移ってきて楽しいですよ。

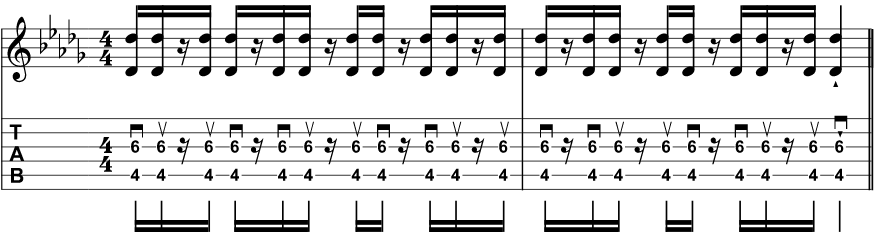

Jimmy Eat World - Sweetness

いろいろなストロークパターンの組み合わせがコンパクトにまとまっているのに、無理矢理感がまったくありません。

ただカッコいいから弾いていたら高度なストローク技術も身についていた、というかなりおいしい曲です。

Jimmy Eat World『Sweetness』冒頭のTAB譜

途中のダウンピッキングとアップピッキングが入れ替わるところに前のめりな疾走感の秘密があります。

しかしそんな疾走感のある複雑なリズムであっても、ストロークのリズムはずっと一定のままです。

ストロークを一定に保ったままにどんどん前のめりにドライブしていく感覚は、自分がはやくなっているのか時間がはやくなっているのか、とにかくいつもと違う時間の流れになります。

しかもこの感覚は伝染します。時間の芸術といわれる所以です。

これが体得できているころにはすでにテンポとリズムの関係に悩むことのないカラダになっています。

曲のスピードが速すぎてストロークがついていけないと思ったら「ギターをピックで演奏するときのストローク(手の振り)の究極のコツ、つまり極意」が参考になるかもしれません。

Finch - Letters To You

こんなにシンプルでキャッチーなのにゴリゴリにハードなサウンドが奇跡的にバランスしていて、人間の本気はこんなにすごいんだ、自分も本気だしてやってやるぞー、という刺激をもらえた曲です。

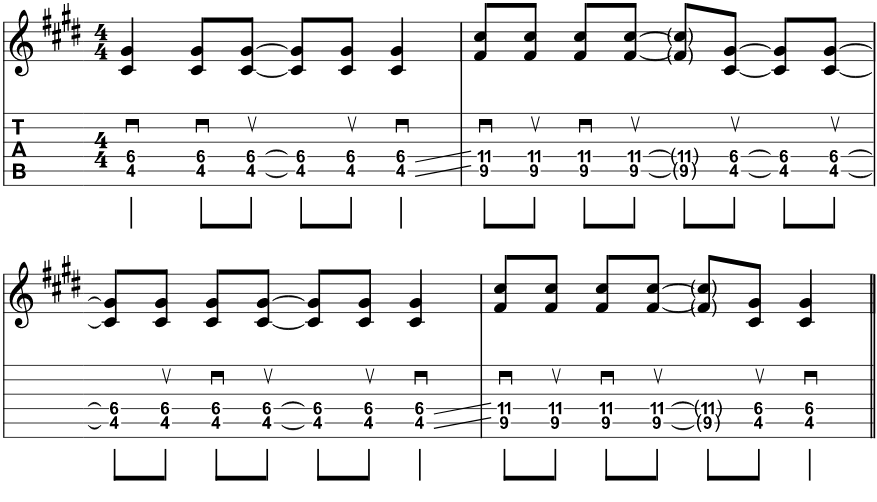

Finch『Letters To You』0:21あたりからのTAB譜

1段めは休符ごとにチョップを入れて、2段めは「オクターヴ奏法」といいますが、これまでと同様に音を出す弦以外はミュート状態にして、全弦をストロークしてください。

さて、こちらもまた複雑なリズムのリフですが、休符がこまかく挿入されるところがもう一味違います。

これまでは音のつながりかたに特徴があったわけですが、これは止めかたに特徴があります。

1小節間に8個なり16個なり決まった数で充填される音符のうち、いくつかの音のリズムを変化させることで、何かしらの音楽的な表現につながる効果を狙う、という点では同じです。

違うのは得られる効果です。

音のつなげかたで変化を出すシンコペーションには、浮遊感や疾走感がありました。

他方、音そのものを取り去ってしまうことで一瞬の真空状態を生み出すこちらの方法では、戸惑いや混沌、苦闘といった感覚が連想されます。

これは曲に基本のノリとして潜在しているリズムと、リフのリズムとの最小単位が違っているために引き起こされる感覚で、ポリリズムに近いです。

この曲の間奏部分に向かう橋渡しフレーズはさらにポリリズム度が高いです。

Finch『Letters To You』2:00あたりからのTAB譜

ふたつのリズムが並行して進んでいることが伝わるようにあえてメロディーもコードも動かさずリズムだけでおしています。

Bメロでは1小節ごとにつじつまがあうようにしてますが、ここでは倍の長さの2小節間に渡ってズレがどんどん増幅していきながらも、一切かまわずぐいぐい突き進み、最後の一拍でたまたま元のリズムとタイミングが一致する瞬間、唐突にバンドイン、次の間奏の冒頭を最大の緊張ポテンシャルをもってむかえる、という実にスリリングな展開になっています。

また、サンプルで共有している youtube の音源を聴きながらここまで読み進めていただいたかたはもうお気づきかと思いますが、何をすればいいのかわからないが何かせずにはいられないといった衝動感、焦燥感、切迫感といった感じは、シンコペーション系、ポリリズム系、どちらのアプローチでも実は狙えます。

このわけのわからなさが、人が音楽に魅了される一因だと思ってます。恋愛と同じですね。

思わず大きく脱線してしまいました。話を演奏技術の方向に戻します。

こういったタイプのリフを会得すると、電撃バップのところで紹介した「チョップ」が自由自在にあやつれるようになります。

「チョップ」が自在になると、ハーフミュートを多用するハードなサウンドの曲なんかで、ドラムとのリズムの絡みがおもしろいように決まりまくります。

ハイハット、またはライドシンバルをたたくドラマーの手と、ピッキングのストロークはシンクロすることが多い

ギターの音がよりアタッキーになる感じ、あるいはドラムの音に音程感が追加される感じとでもいいましょうか、不思議な一体感が生まれるので、ぜひメンバーと一緒に体感してみてください。

メンバー同士がお互いの音に合わせにいってシンクロすると、なんでもない音までこの世界の秘密を含んでいるかのような奥深さが醸し出されて、あきらかに日常とはことなる世界につれていかれます。

そういった感覚から始まって、それをずっと続けていくと、ほかにはない独特の空気感がどんどん濃厚になっていきます。

やってることはそんなに違わないはずなのに、なぜかものすごく存在感があるバンドというのは、みんなこの感覚がすごい。だから登場するだけで空気がかわるのです。

そしてそういうバンドはほかのバンドよりも音が大きく感じられます。

これ、実は感じるだけでなく、実際に物理的に大きくなっています。

今どきはどんなに小さい会場でもライブハウスであればPA1があります。

PAのメインスピーカーはふつう会場内でいちばん大きいスピーカーです。

舞台上のマイクでひろった音はミキサーでバランス調整したうえで、バンド全体の音として左右のメインスピーカーから会場に出しています。

バンド全体の息があっていると、このいちばん大きなメインスピーカーが大きな振動の幅で動作することができるので、会場に向かって放たれる音がほんとに大きくなるのです。

以前、対バン2にいかにも駆け出しの、ぼくたち昨日までキッズでした! といった感じのバンドがいて、リハ3のときにPAのミキサーを設定していたエンジニアの人(PAさん)にくってかかってました。

「どうして俺たちの音をあのすごいバンドみたいに大きく出してくれないんだ」と。

PAさんは音楽とバンドを愛する素晴らしい先輩だったので、そんなことないんだよ、みんな同じ大きさで出しているんだよ、とやさしく説明していましたが、若い出演者はそんな説明では到底納得できない剣幕です。

実際ぼくが聞いてもバンドによって設定を変えてるのかと思うくらいの音圧の差でした。

「昨日までのキッズバンド」も大きい音は出ているんです。中音(なかおと)4なんてむしろ出演バンドのなかでいちばん大きいぐらいでした。演奏の音がしているときは、となりの人と会話するにしても、耳元で大声で怒鳴ってやっと通ずるくらいです。

でもそのすごいバンドをみているときは、音が向こうからカラダにぶつかってくるのがわかるんです。ものすごく短時間のほんの一瞬の突風がカラダにぶつかったように感じます。

たぶん髪の毛とか服のひだとかちょっと動いてたんじゃないかな?

いきなりこの域というのは難しいと思いますが、メンバーの息があっていれば多かれ少なかれ必ずこういった音圧のようなものがあるので、それが感じられることを大切に演奏を続けていってください。

気づいたときにはすごい迫力になっています。

オルタネイト・ピッキングの練習から生きた音楽が生まれてくるポイントまとめ

生きた音楽に直結する練習は、じつはおもいっきり音楽を楽しんで味わうことと同じです。これがないとどれだけ高度なテクニックが身についたとしても、出てくる音は生命感に欠けたものになるでしょう。

逆に言えば、サンプリングや電子音だったとしても、それを作った人が何を楽しんで作ったものなのか、あるいはどういうつもりで作ったものなのかが伝わるようなものであれば、聴いている人はそのおもしろさを感じます。

人間が音を出しているかどうかが重要なのではなく、音楽をとおして何を伝えようとしているのかということが重要なので、ギターの練習をするときもそこのところを大事にすると、どんどんいい演奏ができるようになります。

そういう意識で練習するとき以下のようにするとスムーズに上達します。

- 自分の弾きたい曲を流しながら、それにあわせて練習する

- できればそれを録音してイメージしている演奏になっているか確認する

- その曲を初めて聴いたときのことや、この曲やりてーと思ったときの衝動が伝わる演奏になることを目指して練習を続ける

- ハイハット、ライドシンバル、スネアドラム、バスドラムに、まるで音程があるかのように聴こえるほどのシンクロ率を狙う

- バンドで練習できる幸せな人は、お互いのシンクロ率を高めることで、自分たちが出している音のパルスにどんどん圧力が増していっていることを感じとる

ながながといろいろなことをいってきましたが、いいたいことは要するにこういうことです。

オルタネイト・ピッキングの練習はリズムと一体になって演奏するためのからだの使いかたを体感するのにいちばん向いている。

これをもっと簡単に、格言風にいってみると、こうなります。

「グルーヴはピッキングに始まりピッキングに終わる」

うーん、狙いすぎですかね、やっぱりあたりまえのことをいっている……

とにかく、一度でもオルタネイト・ピッキングで音楽との一体感を味わってしまったが最後、二度とその味を知らなかったころの自分には戻れません。

そうなったらもっと先に進むよりほかに道がありません。

でも、そうなったらあなたが出す音はすでにあなたの音楽になっています。

あなたの音楽をどんどん生み出していってください。

-

Public Address の頭文字で音響設備全般のことを指します。また、PAシステムを操作するオペレーターの人を「PAさん」といったり「ミキサーさん」といったりします。なので区別するために本来のミキサーのことを「卓」(たく)と呼んだりします。 ↩︎

-

同じライブに出演する自分たち以外のバンドのこと。別に対決するわけではないのですが、なぜかこういう言い方をします。 ↩︎

-

「リハーサル」を略してこういいますが、ライブのリハーサルをするわけではなく、バンドごとの音量バランスの調整をとる時間になっています。当日出演するバンドすべての音量バランスをみるには意外に時間がかかり、開場が19:00だったとしてもリハは13:00スタートなんてことがザラにあります。 ↩︎

-

ステージ上で鳴っている、PAをとおしていない楽器の音をこういったりします。 ↩︎