ギターの楽譜と、曲のリズムの関係は思ったより簡単。2拍3連を使いこなせたら免許皆伝

楽譜が読めたり音楽理論に精通することが、直接自分の音楽をよくするということはありません。

しかし、いろいろな経験が音楽を豊かにするといわれているのとまさに同じ理由で、楽譜や音楽理論は音楽を豊かにします。

どちらも感情と音楽の連結をささえる便利なもので、ただ知っていくだけでなぜか世界の味わいが増していくという人類の共有財産です。

「わけがわからなくても享受できるのが文明で、わかると享受できるのが文化」というような言葉をきいたことがありますが、音楽はどちらにもあてはまる不思議な存在です。

おなじようにどちらにもあてはまるものといったらほかには恋愛とか、人生とか、そういう誰でも体験するけど深い意味をもつ、そして何ものにも交換できない唯一無二のものくらいしか思い浮かびません。

そんなつかみどころのない、しかし素晴らしい音楽というものにすこしでも近づきたいという思いから生まれたのが楽譜や音楽理論です。

これらを知るとなぜか、いままで聞こえなかった音が聴こえてくるようになったり、ありえない角度のサウンドが浮かんできたりするのがおもしろいところです。

ギターを弾くのに楽譜は便利。8分音符とか16分音符とか「ウラ」とか、リズムの話

音符の種類と意味

小節という単位があって、小節をいくつに分割する長さなのかを表す、というのが音符の名前の意味です。

小数よりも分数のほうが好きな欧米人ぽいですね。

1小節に4つ入る長さの音が4分音符で、4つのお休みだったら4分休符です。

これが1小節に8この音を出す長さになると8分音符になりますし、それと同じ長さのお休みだったら8分休符になるというわけです。

4分音符の長さを半分にしたものが8分音符、ということもできますし、倍の数の音符を詰め込んだといってもいいと思います。

このように倍の関係で大小に拡大してみていくと、いろいろな長さのリズムを表すことができます。

でも実際によく使うのはせいぜいこれくらいです。

- 全音符

- 二分音符

- 四分音符

- 八分音符

- 十六分音符

- 三十二分音符

これは出す音のほうの表しかたですが、もちろんお休みのほうも対応する表わしかたがあって、やっぱりよく使うのはこの程度です。

- 全休符

- 二分休符

- 四分休符

- 八分休符

- 十六分音符

- 三十二分休符

「誰でもわかる!音楽理論」さんの『楽譜の読み方』のページが直感的なヴィジュアルでイメージしやすいです。

音符、休符とも八分以上になると基本の形が同じで装飾の数で分割の細かさを表現していることがよくわかると思います。

音符の長さについてはこれを口で数えるとリズムが体感できて迷いなく演奏できるようになるので、ぜひ実際にかぞえてみてください。

リズムのかぞえかたと「ウラ」について

四分音符のときは普通に、「1, 2, 3, 4」とかぞえます。

では8分音符のかぞえかたはご存知ですか? 十六分音符はどうですか?

これらが問題なく数えられるなら、演奏も問題なくできます。

8分音符の数えかたはこうです。

四分音符と同じタイミングで小節内の何拍目かをかぞえて、拍より細かいところは「ト」といってタイミングを取ります。

タイミングをとるときの便利のために「ト」を入れているのですが、演奏前の打ち合わせとかで「ト」だとちょっと話が冗長になることがあります。

そこで代わりに「ウラ」といいます。

「ト」は人によって違ういいかたで表現していることがあります1が、「ウラ」については日本全国でつうじます。

たとえば3拍めの次の「ト」のところから始まる曲があった場合、「三拍目のウラからはいるよ」といえば意味が通じます。

十六分音符のかぞえかたはこうです。

い、に、さ、し、の4つが拍の回数をかぞえていて、各拍の頭になります。

よく「ワン、トゥー、スリー、フォー」といいながらスティックでカウントするあのパルスに一致するタイミングです。

ほかの3つはすべて「ウラ」になりますが、それぞれ順番に「オモテのウラ」、「ウラのオモテ」、「ウラのウラ」と呼んでいました。

これでどこに行っても通じなかったことはないので、これもきっとミュージシャン共通語だと思います。

このへんになると理由とか根拠ではなく慣習の世界になりますね。

この言い方で話をしてるときは「オモテ」のことを「ウラのオモテ」と明確に区別するためにあえて「オモテのオモテ」といったりします。

かつて音楽を共有する最大の媒体は楽譜だった。音符は音楽と演奏が直結する方向に進歩してきた

同じ高さの音を何回も連続でだしたり、リズムは一定だけど高さはいろいろな音を出したり、同じ高さの音を出し直さずにつなげたり、違う高さの音に滑らかに移行したりといった表現に対応します。

8分音符の連続の場合は、8分音符をひとつずつではなく、装飾の「旗」をつなげて表したりします。

書くのも読むのも楽になって勘違いしづらくなります。

このあたりについては「太鼓エンジン」さんの『連桁とは音符をつないで楽譜を読みやすくするもの』という記事をひとめ見れば一発でのみこめますので、ご参考ください。

ちなみに、太鼓エンジンさんのページをご覧になったかたはおわかりかと思いますが、お休みのほうには表示方法にバリエーションはありません。

高いお休み、低いお休みといった違いはありせんし、連続するお休みは足し算してひとつの休符で表します。

たとえば八分休符ふたつぶんお休みするなら、ふたつをあわせた長さの四分休符ひとつで表してすませます。

そのほうがやっぱり書くのも読むのも楽になるからです。

八分休符ふたつをあわせた長さが十六分休符ではなく、四分休符になるというのは約分感覚ですね。

ただ、八分休符をふたつ連続で書く局面ももちろんあって、しかも例外としてたまにあるのではなく、わりと普通に頻繁にあります。太鼓エンジンさんのページにもいくつかありましたね。

これは書きやすさを優先するのではなく、読みやすさ、というか演奏のしやすさ、つまり楽譜上に表されている情報からなるべくそのまま音楽を感じ取れるようにする工夫を優先しているのです。

この記事の冒頭で、小節を基本単位にしてそれを何分割した長さかを表している、と書きましたが、たとえば小節の最後に八分休符があり、すぐ次に続く小節の最初が八分休符ではじまる場合、前の小節の最後に四分休符をひとつ書いてすませるということはありません。

というか、それ以前に、そこに四分休符は入ることができません。そこに無理に入れたら小節が4.5拍の長さになってしまいます。

昔は曲を発表するのに、多数の人に共有する手段は、生演奏以外では、楽譜しかありませんでした。

発表された曲を楽しむにしても、誰かが演奏しているのを直接聴く以外には、楽譜を取り寄せて自分で演奏してみるしかありませんでした。

だから当時は苦情として「曲の難易度が高すぎる」というものがありました。

つまり楽譜は、現在の音楽ファイルとか、少し前のCDとか、もっと前のレコードとか、そういったようなもので、しかも再生装置は自分と楽器という状況だったわけです。

しかも音楽を共有する媒体が楽譜だったのはかなり長期間におよびます。

長かっただけあってさすがに高度に洗練されていて、楽譜には無駄なあらわしかたというものがほとんどありません。

そんな楽譜の拍子記号にCと書いてあるのは4/4拍子を表しています。Commonの頭文字のCといわれています。

つまり4/4拍子が普通ということだったわけですね。

4/4拍子というのは四分音符が四つで1小節という意味です。

これが普通という前提があるので全音符と呼ばれる棒なしの白丸音符が4拍ということになるわけですね。

そういう前提で書かれた譜面をみてたのに、1小節に4.5拍あったらそこで初見演奏がひどくやりづらくなり、人によっては止まってしまうでしょう。

初見演奏が可能なのは、例外のない約束が決まっていることと、その約束と動作を一致させられる高度な身体技能の習得とによって、自らを再生装置化できているからです。

約束をやぶることはプロトコルを変えることと同じで、そこから先はもう話がまったく通じなくなってしまいます。

こういう楽譜の書き表し方の枠組みは、それを知ったからといって自分の音楽がよくなることはありませんが、もともと音楽をなるべく楽に共有するための符丁なわけで、しかも何世代にも渡る大勢の人たちの手によってより使いやすくなるよう磨かれてきました。

これが音楽の進化を加速させたことは間違いありません。

ここは先人たちの知恵の結晶をありがたく利用させていただいて、音楽そのものに使える時間を最大化しましょう。

符割りがわかるとノリもわかる。「ウラ」がとれるといきなりの3連符でもくずれない。

2の倍数以外は連符であらわす

ところで、2倍とか2分の1とか、2の倍数の世界でずっと考えてきましたが、3とか5とか7とかはないの? と思いませんでしたか?

人間の作る音楽に決まったかたちはもとからありませんが、それを決まったかたちであらわすために生みだされた形式が楽譜ですから、もちろん柔軟に対応できます。

ある長さの時間を2の倍数ではない数に等分するとき、ある長さを表す音符よりひとつ細かいレベルの音符を等分する数だけ並べて、いくつ並べているかを数字で記す、という方法で対応します。

これを「連符」といいます。

この方法でいくらでも柔軟に対応できますが、ロック系のバンドをやろうとしていていちばんよく目にするのは3連符、次に6連符を見かけることがあるくらいで、ほかの数字はあまり見かけることはありません。

3連符と6連符は、8分音符と16分音符のような関係で、リズム的に相似形です。

どちらも3の倍数なので、どちらかでリズムがとれれば、もう一方も簡単にとれます。

難しいのは曲の途中で倍数をのりかえるときの瞬間的なノリチェンジです。

連符でいちばん多い3連符は「ウラ」がとれていればくずれない

「ウラ」がきちんととれていると3連符もきっちりとれます。

いきなり3連符があらわれるところはバンドのリズムが崩れがちですが、倍の速さの3連でタイミングをとる、つまり6連でとって一つおきに音を出せばきっちり合わせられます。

特に崩れてしまいやすい2拍3連で説明しましょう。

2拍3連の演奏方法

まず2拍3連がどういうものか、実際の音を聴いていただくと一発でわかると思います。

Bold As Love - The Jimi Hendrix Experience

0:27 あたりが2拍3連です。

2拍に3つ音を入れようとおもって、そのときだけ2分の2拍子みたいに無理やりテンポを半分に落とし、そのうえそこまでオモテとウラの二元論的世界だったのに唐突に三元論(?)的にノリまで変えてしまおうというのですから、普通はこれを世界がもともとそうであったかのように演奏できなくてあたりまえです。

もっと細かいスケールでリズムをとると揺れが最小限におさえられます2。

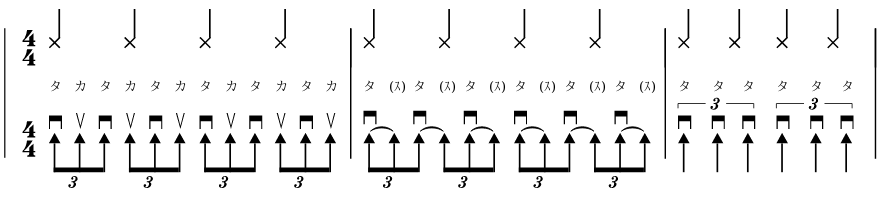

2拍3連のリズム譜

最初の小節は一拍に3つ音を入れています。2拍分の長さには6つの音が入ることになります。

タカタカタカ…… と数えます。

拍のたびに タカタ|カタカ といいかたがひっくり返ってしまいます。

オルタネイトピッキングももちろんまったく一緒で、1拍ごとにダウンとアップがひっくり返ってしまいます。

しかしこれが2拍3連の場合、実に好都合なのです。

2小節目を見てください。

3連符の奇数番目の音をすぐ次の偶数番目とタイでつないでいます。

手のストロークに変わりはありませんが、偶数番目の音を「すかす」ので、発音のタイミングが2回に1回となり、この譜例ではダウンストロークのときだけピックが弦にあたります。

すかした音を「ス」として数えると感じがでます。

声をださずに歯の間から空気がでていく音だけにできればそれが最高です。

「タ」のところが音を出すところです。

3小節目は、よく目にする2拍3連のかたちです。

実は、2小節目とまったく同じリズムです。

だから音の出し方も2小節目とまったく変わりありません。

つまり2拍3連は、音をだすところはタ・タ・タであっても、リズムはタスタスタスでかぞえれば、ころんだ演奏になってしまうことはほぼなくなります。

2拍3連の使いかた

2拍3連の使いどころとしてよくあるのは、アンサンブルのキメとか、伴奏と関係なくメロディーラインだけとか、逆に伴奏の一部だけがパンチの効いた合いの手を入れるとかがあります。

アンサンブルのキメ

先に実例をあげたジミヘンのほかにも、いろいろあります。わかりやすく効果が高いので、この使いかたがいちばん多いです。

たとえばこれなんかハマりすぎててうっすら怖いぐらいです。

Hurt So Bad - Linda Ronstadt

1:36 あたりにすごい威力の2拍3連があります。

この部分だけ時間の流れが変わり、ほんとの気持ちを切々と打ち明けます。実はそうだったんだということを知り、世界の見えかたがすでにかわってしまったあとも、現実はそのままずっと続いていく…… という感じにもとのリズムに戻ります。

伴奏と関係なくメロディーラインだけ2拍3連

メロディーラインだけ2拍3連にしている曲の場合は、その部分のラインなり歌詞なりを強調する使いかたが多く、これもハマるとすごい威力を発揮します。

『東京ラブストーリー』の主題歌、小田和正さんの『ラブ・ストーリーは突然に』がモロにそうで、公開されている音源があるか検索してみましたが、そこはさすがの商業ベース音楽、プロモーションのための期間限定公開以外はいっさい見つけられませんでした。

なので、3連がもともとよくフィットするブルーズやジャズなんかで、モタってるのかツッコんでるのか、どちらにもとれるような独特のタイム感がメロディーだけで醸しだされているところをどうぞ。

Autumn Leaves - Miles Davis

1:13 あたりの2拍3連で時間をクイっと操作することでエネルギーを増幅させて次の小節のアタマの音にそれを渡しているのがよくわかりますね。

伴奏の一部だけがパンチの効いた合いの手を入れるために2拍3連

2拍3連にすることでパンチを効かせた合いの手といえば Drive My Car のサビのピアノでしょう。

Drive My Car - The Beatles

0:23 あたりから2拍3連の合いの手が入りますが、実はマイルス・デイヴィスの枯葉と同じリズムです。

同じリズムでも効果が全然違いますね。

2拍3連を使うときのポイント

この記事でサンプルに埋め込んだ曲はどれも、そこで2拍3連しないなんてありえないほど音楽と一体になっています。

2拍3連は効果が大きいだけに、使い方によっては強引な感じになったりあざとくなったりしがちなので、自分で使ってみるときは、とってつけたような感じにならないようよく確認しましょう。

確認方法は簡単です。

- 2拍3連しているところを、録画するなり録音するなりします。

- いい映画をみるとか、おもしろい漫画や小説をよむとか、美術館にいってみるとか、スポーツをしてみるとかします。

- 別の日にこないだ録画した動画、あるいは収録した音楽ファイルを他人のつもりで確認します。

- 「こんなの恥ずかしくて人にきかせられない」と思わなければOK。

この確認方法は作曲やアレンジだけでなく練習でも自分を客観視できて非常に効果的なので、なんだったらつねに録画するなり録音するなりしててもいいぐらいオススメです。